观潮原文如下:

浙江之潮,天下之伟观也。自既望以至十八日为最盛。方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。

每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸;既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。倏尔黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山;烟消波静,则一舸无迹,仅有“敌船”为火所焚,随波而逝。

吴儿善泅者数百,皆披发文身,手持十幅大彩旗,争先鼓勇,溯迎而上,出没于鲸波万仞中,腾身百变,而旗尾略不沾湿,以此夸能。江干上下十余里间,珠帘尽卷,竿杈十余立。士女云集,乘骑呼喝之声,闻于数里,其盛可以想见。

观潮全文翻译如下:

浙江的潮水,是天下最为壮观的景象。从农历八月十六日到十八日是潮水最为壮观的时候。当潮水远远地从海口涌来时,它看起来仅仅像一条银色的线;当它逐渐靠近时,它就像一座由玉石和雪组成的城池,与天际相接。它的声音如同雷霆一般,震撼人心,冲击力极大,仿佛要吞噬天空和太阳,气势极其雄伟。杨诚斋的诗句“海涌银为郭,江横玉系腰”正是描述了这样的景象。

每年,京城的官员都会来到浙江亭,观看水军的训练。数百艘战船排列在两岸,然后它们开始奔腾、分合,形成五阵的阵势。还有一些人骑着马,手持旗帜,在水面标枪舞刀,仿佛在平地上行走。突然间,黄色的烟雾四起,人和物都看不清楚,水爆声轰鸣,如同山崩地裂;烟雾散去,波涛平静,一艘船的踪迹都没有,只有“敌船”被火焚烧,随着波涛消失。

数百名擅长游泳的吴地人,都披散着头发,身上文着纹身,手持十幅大彩旗,争相鼓起勇气,逆流而上,在波涛汹涌的潮水中出没,身姿百变,但彩旗的尾巴却始终没有沾湿,以此来展示他们的能力。江边上下十余里的地方,珠帘都卷起来,旗杆林立。士女们云集于此,骑着马,呼喝声传遍数里,其盛况可想而知。你有没有想过,站在江边,看着那波涛汹涌的钱塘江大潮,感受一下古人的豪情壮志?今天,就让我带你一起穿越时空,去感受一下南宋时期钱塘江观潮的盛况吧!

一、观潮的由来

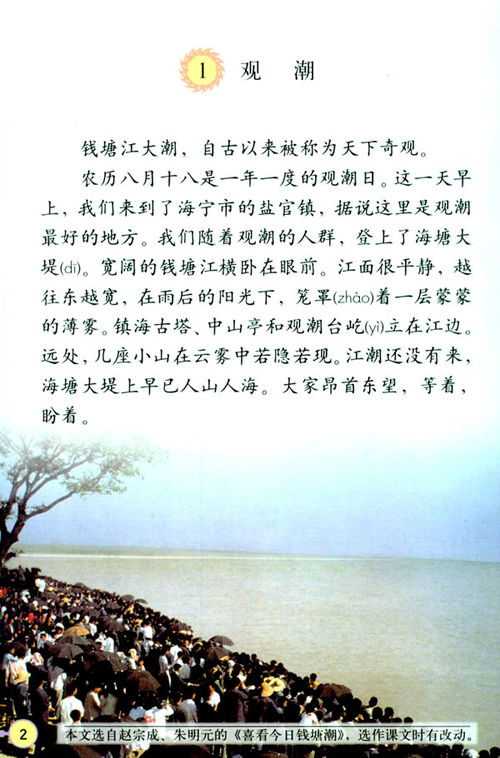

钱塘江大潮,自古以来就有“天下奇观”的美誉。每年的农历八月十八,钱塘江潮水汹涌,形成壮观的景象。据《观潮》原文记载,南宋时期,钱塘江潮水最为壮观,吸引了无数文人墨客前来观赏。

二、观潮原文赏析

《观潮》原文出自南宋文人周密之手,全文描写了钱塘江大潮的壮观景象。以下,就让我们一起来赏析一下这篇经典之作。

原文中,周密用生动的笔触描绘了潮水涌动的场景:“浙江之潮,天下之伟观也。自既望以至十八日为最盛。方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。”

这段文字中,周密运用了丰富的修辞手法,将潮水的壮观景象描绘得淋漓尽致。他运用了比喻、夸张等手法,将潮水比作“银线”、“玉城雪岭”,形象地表现了潮水的美丽与壮观。

三、观潮的盛况

在南宋时期,观潮已经成为一种盛大的文化活动。据《观潮》原文记载,每年农历八月十八,京都临安府长官都会来到浙江亭校阅水军,同时,观潮的人群也络绎不绝。

原文中提到:“每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸;既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。”这段文字描绘了当时观潮的盛况,水军演习、旗帜飘扬,场面十分壮观。

四、观潮的文化内涵

观潮不仅仅是一种自然景观的欣赏,更是一种文化的传承。在南宋时期,观潮已经成为一种独特的文化现象,体现了人们对自然、对生活的热爱。

《观潮》原文中,周密通过对潮水的描写,表达了对祖国大好河山的热爱之情。同时,观潮活动也成为了人们交流思想、增进友谊的平台。

五、观潮的现实意义

如今,钱塘江大潮依然吸引着无数游客前来观赏。观潮活动不仅丰富了人们的精神文化生活,还带动了当地旅游业的发展。

在现代社会,观潮活动依然具有现实意义。它提醒着我们,要珍惜大自然赋予我们的美好景色,同时,也要传承和发扬传统文化,让更多的人了解和喜爱我们的祖国。

钱塘江大潮作为一项独特的自然景观,承载着丰富的文化内涵。让我们一起走进《观潮》原文,感受那份壮观的景象,传承那份独特的文化吧!